- 哺乳量・授乳回数が多すぎたり少なすぎたりムラがある

- 離乳食が進まない

- 食べ物の噛み方がおかしい、食べこぼしが多い、食べるに時間がかかる

- 食べるときの飲み込み方がおかしい、なかなか飲み込むことができない、丸飲みしてしまう

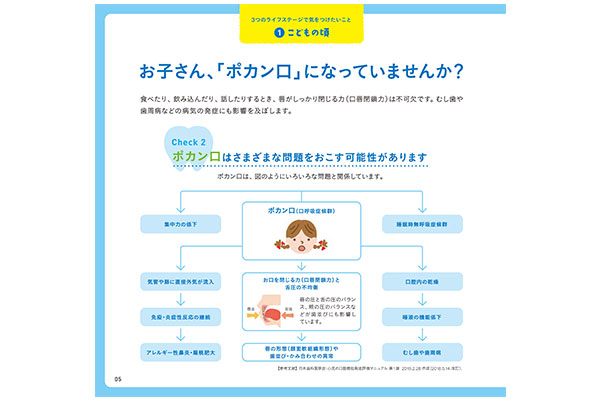

- 発音がおかしい、いつも口を開けて息をしている、また、指しゃぶりをやめられない

- その他の口の癖がある

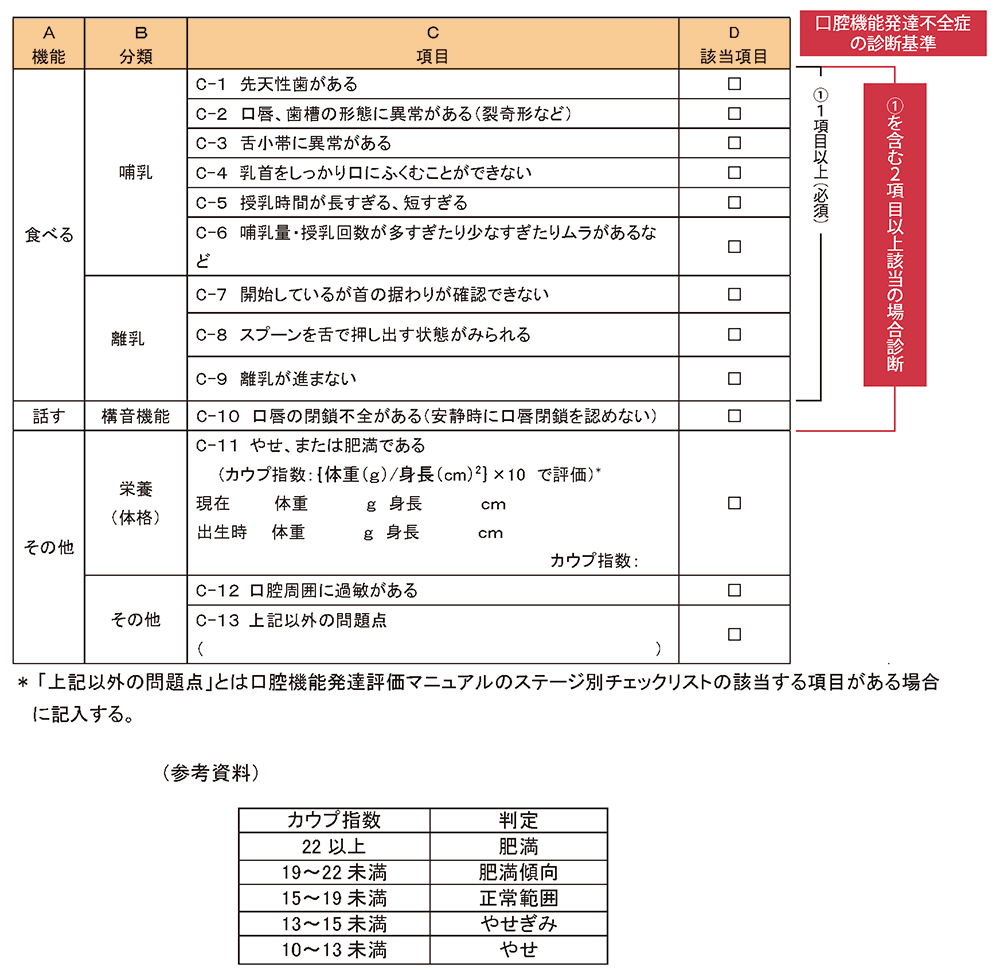

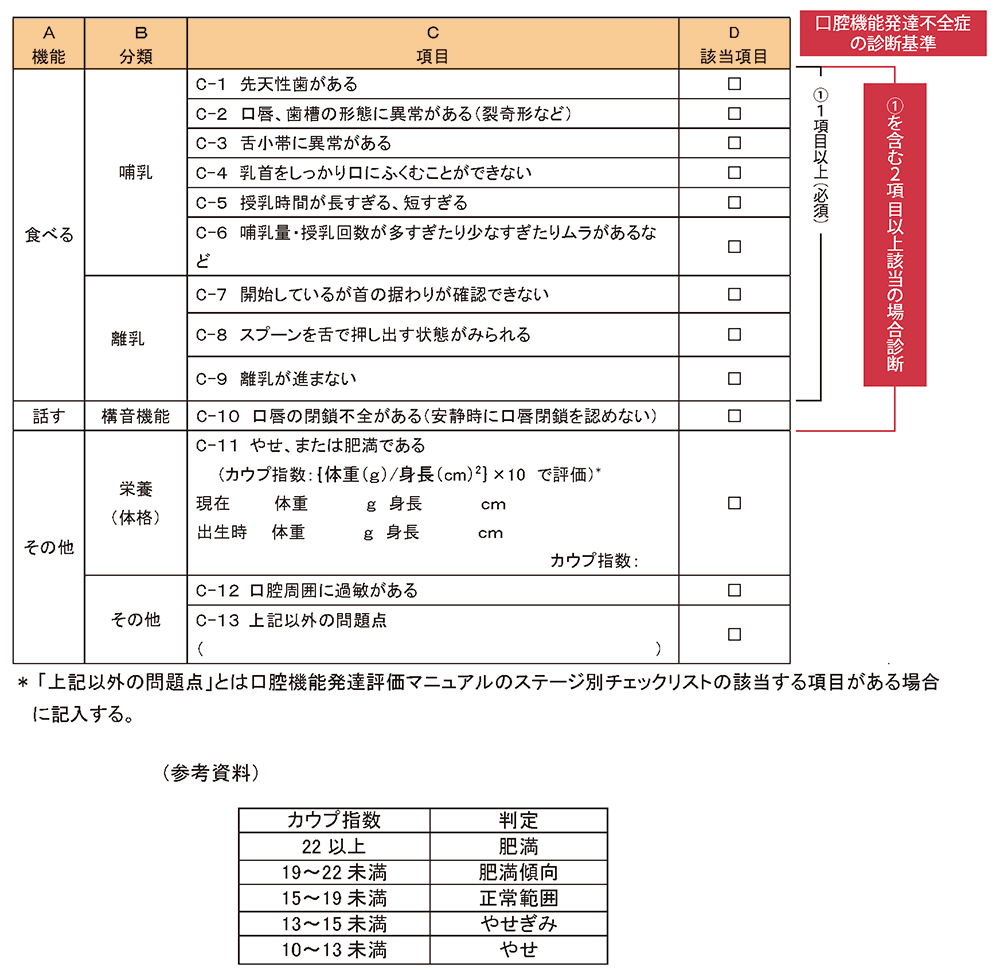

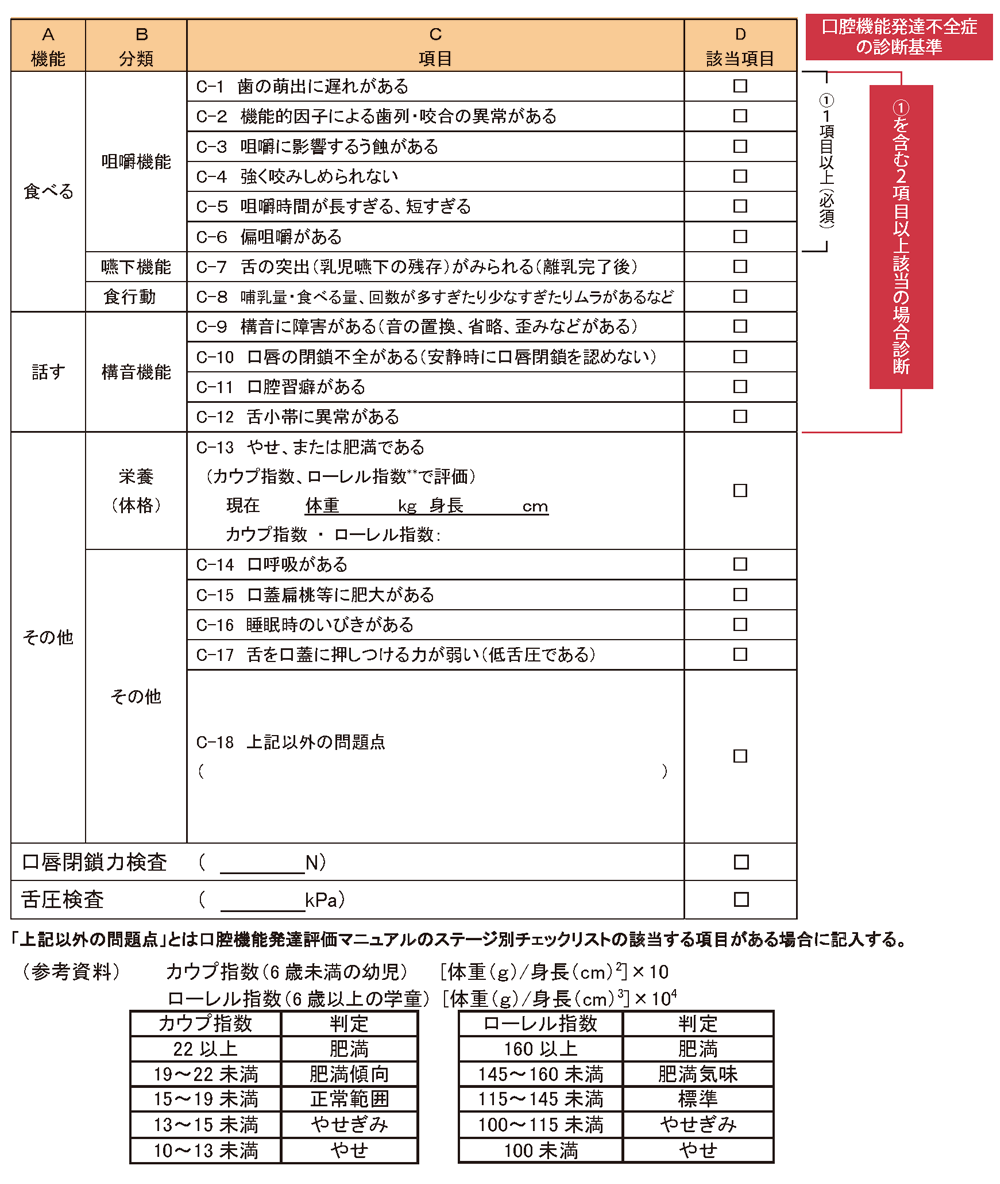

口腔機能発達不全症の疑い

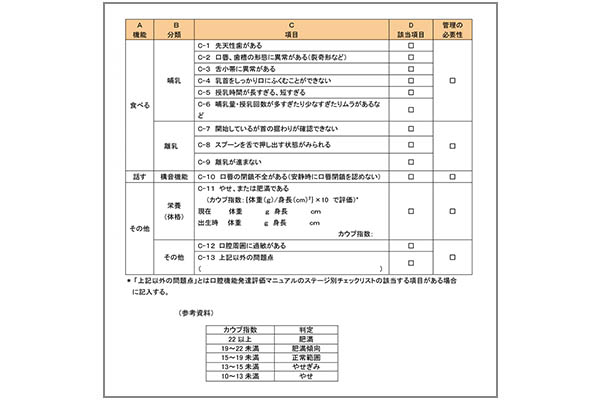

離乳完了前チェックリスト

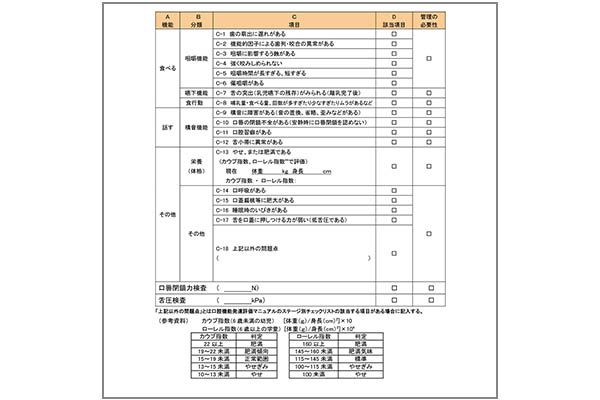

離乳完了後チェックリスト

離乳完了前チェックリストで・・・

C-1~C-10の項目で2項目以上

離乳完了後チェックリストで・・・

C1~C-6を少なくとも1つ含む

C-1~C-12の項目で2項目以上

出典:日本歯科医学会

口腔機能発達不全症に関する

基本的な考え方

(令和6年3月)

離乳完了前の評価について

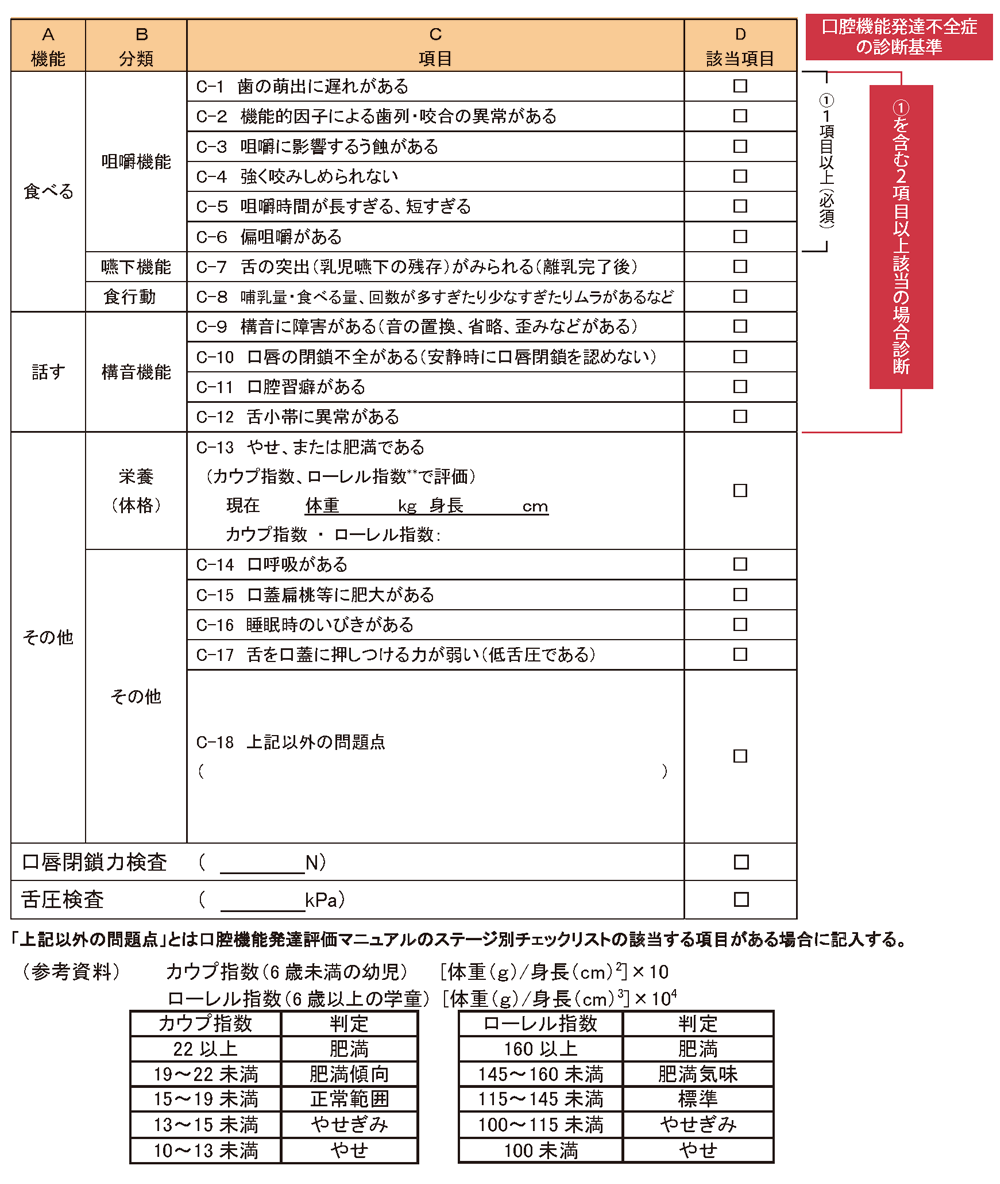

チェックリストにしたがって、1~3の機能項目の評価を行っていきます。

日本歯科医学会「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」の評価基準を参考にします。

離乳完了前の各ステージのポイント

ステージ1(出生~12か月)

- 新生児期、乳児期前半:原始反射を中心とした乳児嚥下

- 乳児期後半:乳児嚥下と成人嚥下が混在

- 5~6か月:離乳食開始(定型発達児)口唇と顎を閉じて捕食、嚥下

- 7~8か月:舌による押し潰しを獲得

- 8~9か月:乳切歯萌出、口蓋が高くなり上下的な口腔容積が広くなる

- 9~12か月:保護者が差し出す食べもの拒否、手掴み食べが盛んに

ステージ2(12~18か月)

- 4前歯が生え揃い、その後、乳臼歯が萌出

- 歯固め遊び、手掴み遊び盛んに

- 手掴み食べから食具を使用に移行、前歯でのかじり取りができる

- 15か月ごろ離乳完了

- 15~16か月:自分で食べたいという意志が強くなる

- 18か月:15~20語を話すようになる(個人差あり)

離乳完了前の留意点

・口腔機能の発達は出生児の在胎期間に左右されることがある。在胎37週より前に出生した早産児は修正月齢に換算して口腔機能を評価する。出産予定日よりも早く生まれた場合も機能獲得が遅れていることがある

・実際に家庭でどのような食品をどのように食べている、食べさせているのかを丁寧に問診する

出典:デンタルダイヤモンド社

『歯科衛生士とともに学ぶ GPのための小児歯科ケーススタディ』

Chapter7 口腔機能発達不全症 清水清恵 山階杏奈 平間南美

2024年4月発行

離乳完了後(18か月以降)の

評価について

チェックリストにしたがって、1~3の機能項目の評価を行っていきます。

日本歯科医学会「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」の評価基準を参考にします。

検査の算定

(離乳完了後3月に1回)

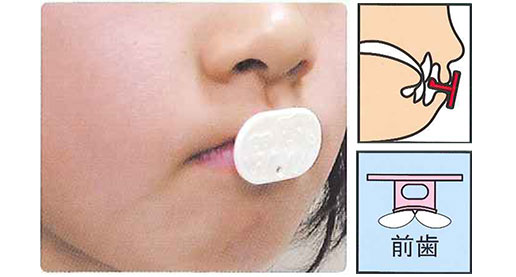

- 小児口唇閉鎖力検査100点

-

年齢および性別に応じた標準値と比較し、年齢毎に診断する。低い値(-1SD未満)を示し、安静時や摂食時に口唇閉鎖を認めない・口呼吸(鼻性口呼吸、歯性口呼吸、習慣性口呼吸)などの所見を有する場合、口唇閉鎖力が不足していると診断する。

口唇閉鎖力の平均値と標準偏差(-1SD)

| 男児 | 女児 |

|---|

| 平均値

(N) | -1SD

(N) | 平均値

(N) | -1SD

(N) |

|---|

| 3歳 | 3.7 | 2.1 | 3.5 | 1.9 |

|---|

| 4歳 | 5.1 | 3.0 | 4.8 | 2.8 |

|---|

| 5歳 | 6.5 | 4.1 | 6.1 | 3.8 |

|---|

| 6歳 | 8.4 | 5.5 | 7.1 | 4.6 |

|---|

| 7歳 | 9.9 | 6.6 | 7.8 | 5.1 |

|---|

| 8歳 | 9.8 | 6.5 | 8.0 | 5.0 |

|---|

| 9歳 | 9.5 | 6.0 | 7.8 | 4.7 |

|---|

| 10歳 | 9.1 | 5.7 | 7.7 | 4.6 |

|---|

| 11歳 | 9.1 | 5.8 | 8.4 | 5.3 |

|---|

| 12歳 | 10.1 | 6.9 | 9.2 | 6.1 |

|---|

| 15歳 | 13.4 | 10.5 | 12.0 | 9.6 |

|---|

| 18歳 | 14.2 | 11.6 | 12.6 | 10.6 |

|---|

リットレメーターMedical

リットレメーターMedical

一般的名称:歯科用口唇筋力固定装置

医療機器分類:一般医療機器

届出番号:13B2X10260000003

リットレメーターMedical(製販元オーラルアカデミー、日本歯科商社取扱い)を使用する場合は、1N=0.102kgfで評価する。

口唇閉鎖力の平均値と標準偏差(-1SD)

重量キログラム換算表(1N=0.102kgf)

| 男児 | 女児 |

|---|

| 平均値

(kgf) | -1SD

(kgf) | 平均値

(kgf) | -1SD

(kgf) |

|---|

| 3歳 | 0.38 | 0.21 | 0.36 | 0.19 |

|---|

| 4歳 | 0.52 | 0.31 | 0.49 | 0.29 |

|---|

| 5歳 | 0.66 | 0.42 | 0.62 | 0.39 |

|---|

| 6歳 | 0.86 | 0.56 | 0.72 | 0.47 |

|---|

| 7歳 | 1.01 | 0.67 | 0.80 | 0.52 |

|---|

| 8歳 | 1.00 | 0.66 | 0.82 | 0.51 |

|---|

| 9歳 | 0.97 | 0.61 | 0.80 | 0.48 |

|---|

| 10歳 | 0.93 | 0.58 | 0.79 | 0.47 |

|---|

| 11歳 | 0.93 | 0.59 | 0.86 | 0.54 |

|---|

| 12歳 | 1.03 | 0.70 | 0.94 | 0.62 |

|---|

| 15歳 | 1.37 | 1.07 | 1.22 | 0.98 |

|---|

| 18歳 | 1.45 | 1.18 | 1.29 | 1.08 |

|---|

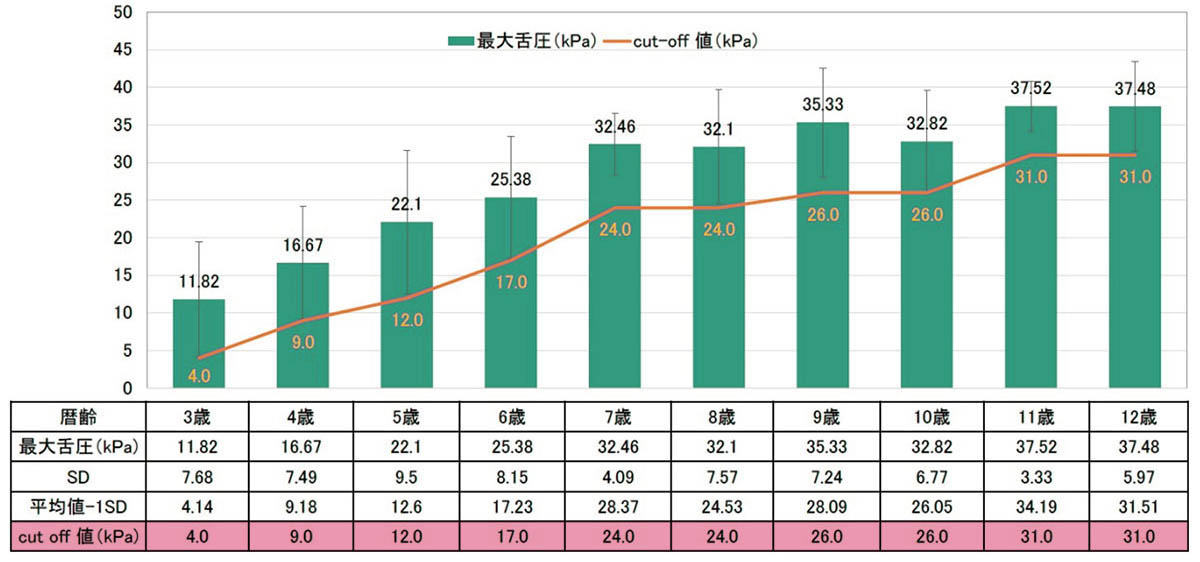

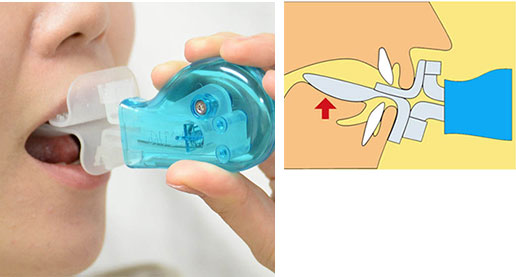

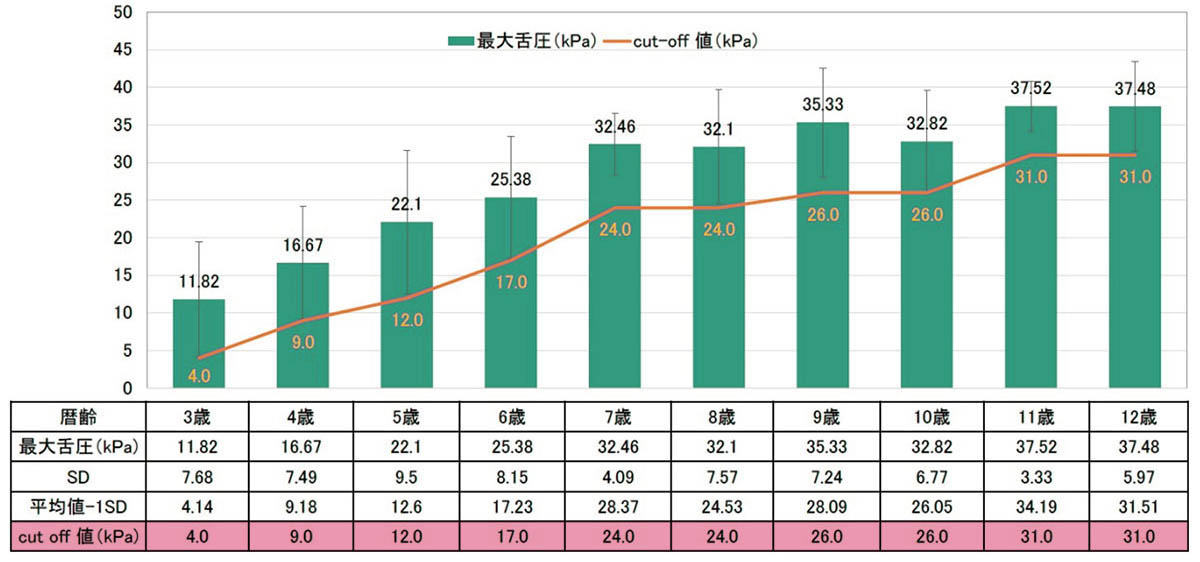

- 舌圧検査140点

-

舌圧が十分に発達していない小児に対しては必要に応じて3か月に1回のペースで測定を行う。以下のデータを目安とする。最大舌圧の測定結果は患者モチベーションの維持につながり、舌のトレーニングの効果の判断基準ともなりうる。

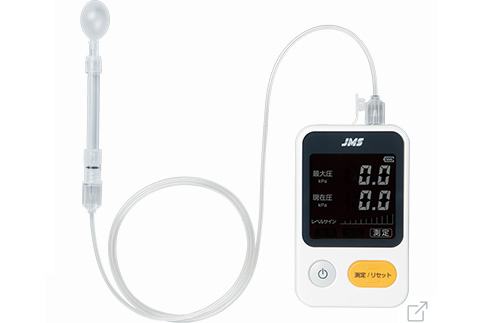

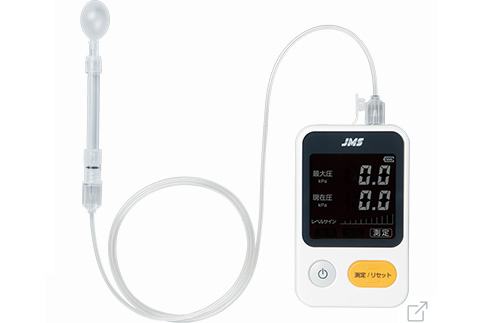

JMS舌圧測定器TPM-02

一般的名称 舌圧測定器

販売名 JMS舌圧測定器

承認番号 22200BZX00758000 管理医療機器

製造販売業者 株式会社ジェイ・エム・エス 広島市中区加古町12番17号

JMS舌圧測定器 TPM-02

舌の運動機能を最大舌圧として測定する舌圧測定器。

得られた測定値は摂食・嚥下機能や構音機能に関する口腔機能検査のスクリーニングの指標となります。本体がコンパクトなので、片手で簡単に保持できます。(本機器で得られた測定結果のみで、確定診断は行わないでください)

最大舌圧の平均値(kPa)

日本歯科医学会

口腔機能発達不全症に関する

基本的な考え方(令和6年3月)

より引用

離乳完了後(18か月以上)の

各ステージのポイント

ステージ3(18か月~3歳ごろ)

- 18か月ごろ:第二乳臼歯の萌出時期、スプーンやフォークを使って自分で食べるようになる

- 3歳ごろ:乳歯列完成。硬すぎる、弾力がある、食物繊維が多い食材等以外は大人と同じようなものを食べられる

- 構音機能は、1歳半~2歳で2語文、2歳以降では3~4語文を話せるようになる(個人差あり)

ステージ4(3歳以降~6歳ごろ)

- 乳歯列安定期、第一大臼歯・永久歯萌出開始までの時期

- 普通食へ移行、咀嚼力も発達していく

- 箸もつかえるようになるが、食具が適切でないと捕食がうまくいかないことも

- 構音機能は5歳の終わりごろまでに完成(個人差あり)

ステージ5(6歳~12歳)

以降、18歳未満

- 6歳ごろから第一大臼歯・永久前歯が萌出を開始

- 混合歯列期を経て12歳ごろには永久歯列となる

- 口唇を閉鎖しての咀嚼が上手になり、箸などの食具を上手に用いることができるようになる

離乳完了後の留意点

・永久歯列完成期に近づくほど、歯列や咬合状態の異常が咀嚼や嚥下機能、口唇閉鎖に影響を及ぼすようになります。

出典:デンタルダイヤモンド社

『歯科衛生士とともに学ぶ GPのための小児歯科ケーススタディ』

Chapter7 口腔機能発達不全症 清水清恵 山階杏奈 平間南美

2024年4月発行

参考資料

乳歯と永久歯の萌出開始年齢

および萌出順序

|

男児 |

女児 |

|

歯種 |

萌出開始年齢 |

萌出順序 |

萌出開始年齢 |

萌出順序 |

| 上顎 |

A |

9か月 |

2 |

9か月 |

2 |

| B |

11か月 |

3 |

11か月 |

3 |

| C |

1歳5か月 |

7 |

1歳6か月 |

7 |

| D | 1歳4か月 |

5 |

1歳4か月 |

5 |

| E |

2歳6か月 |

10 |

2歳6か月 |

10 |

| 下顎 |

A |

7か月 |

1 |

8か月 |

1 |

| B |

1歳0か月 |

4 |

1歳0か月 |

4 |

| C |

1歳5か月 |

7 |

1歳6か月 |

7 |

| D |

1歳4か月 |

5 |

1歳4か月 |

5 |

| E |

2歳3か月 |

9 |

2歳3か月 |

9 |

|

男児 |

女児 |

|

歯種 |

萌出開始年齢 |

萌出順序 |

萌出開始年齢 |

萌出順序 |

| 上顎 |

1 |

7歳2か月 |

3 |

6歳11か月 |

3 |

| 2 |

8歳4か月 |

6 |

7歳11か月 |

6 |

| 3 |

11歳0か月 |

10 |

10歳3か月 |

10 |

| 4 |

10歳4か月 |

8 |

10歳0か月 |

8 |

| 5 |

11歳9か月 |

12 |

11歳6か月 |

11 |

| 6 |

7歳3か月 |

4 |

7歳1か月 |

5 |

| 7 |

13歳3か月 |

14 |

13歳0か月 |

14 |

| 下顎 |

1 |

6歳3か月 |

1 |

6歳0か月 |

1 |

| 2 |

7歳3か月 |

4 |

6歳11か月 |

3 |

| 3 |

10歳3か月 |

7 |

9歳6か月 |

7 |

| 4 |

10歳5か月 |

9 |

10歳1か月 |

9 |

| 5 |

11歳8か月 |

11 |

11歳8か月 |

12 |

| 6 |

6歳8か月 |

2 |

6歳3か月 |

2 |

| 7 |

12歳6か月 |

13 |

12歳6か月 |

13 |

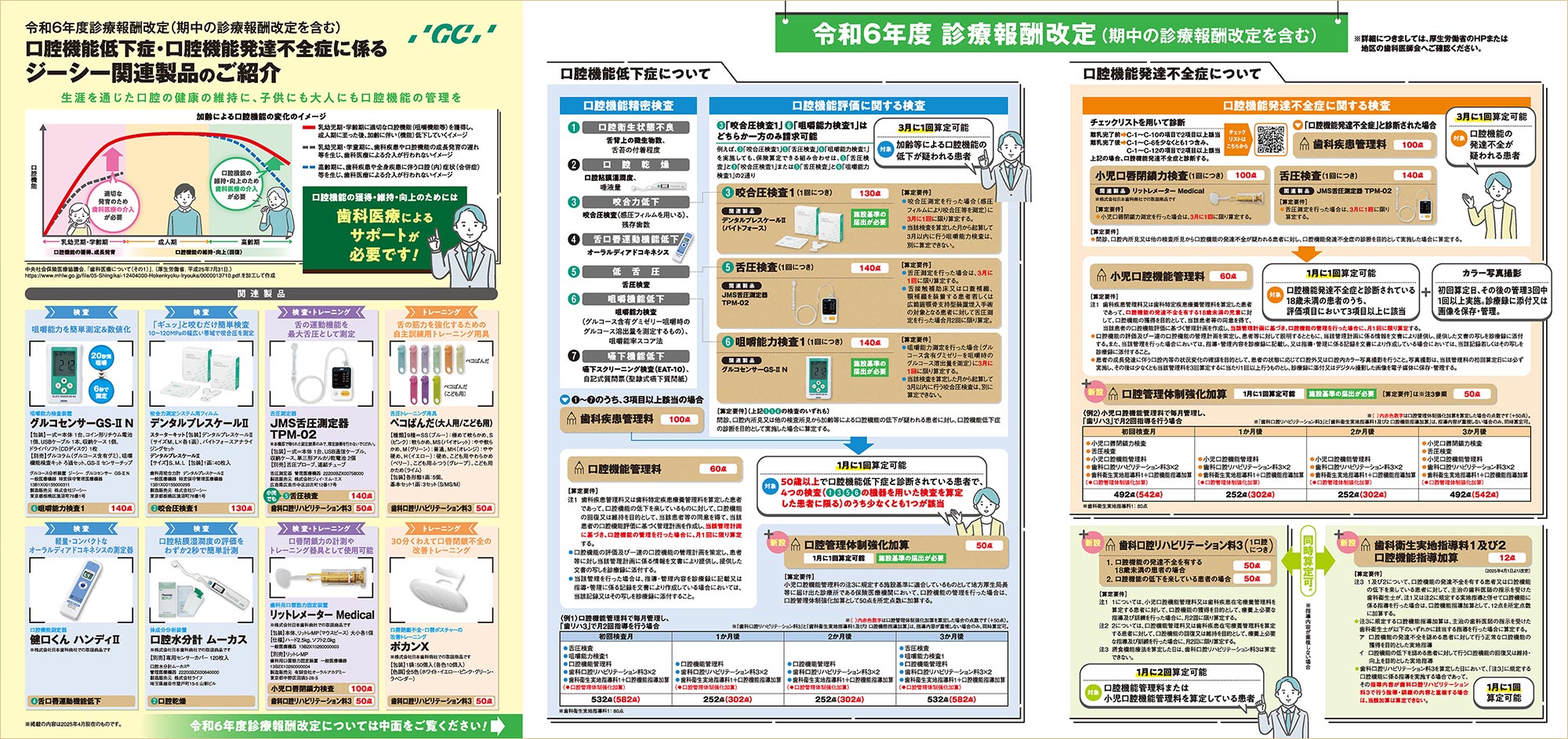

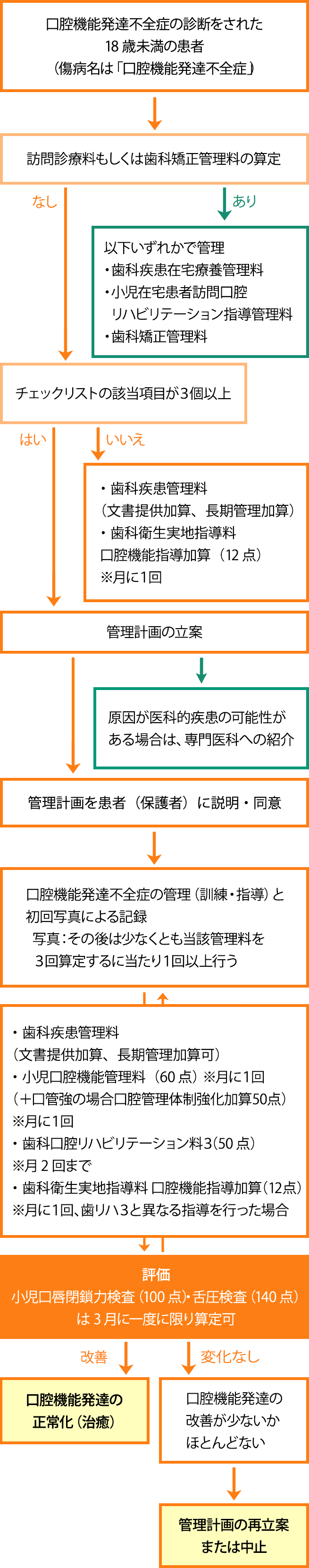

管理

口腔機能の発達不全を有する18歳未満の児童

- 口腔管理体制強化加算50点

-

月1回

※別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合

-

歯科口腔リハビリテーション料3

1 口腔機能の発達不全を有する

18歳未満の患者

50点

-

月2回

-

1 歯科衛生実地指導料1

2 歯科衛生実地指導料2

口腔機能指導加算

80点

100点

12点

-

月1回

各検査の算定月イメージ

〈例〉小児口腔機能管理料で毎月管理し、「歯リハ3」で月2回指導を行う場合

※()内赤色数字は口腔管理体制強化加算を算定した場合の点数です(+50点)

| 初回検査月 |

1か月後 |

2か月後 |

3か月後 |

- 小児口唇閉鎖力検査

- 舌圧検査

- 小児口腔機能管理料

- 歯科口腔リハピリテーション料3×2

- 歯科衛生実地指導料1+口腔機能指導加算

- (●口腔管理体制強化加算)

|

-

-

- 小児口腔機能管理料

- 歯科口腔リハピリテーション料3×2

- 歯科衛生実地指導料1+口腔機能指導加算

- (●口腔管理体制強化加算)

|

-

-

- 小児口腔機能管理料

- 歯科口腔リハピリテーション料3×2

- 歯科衛生実地指導料1+口腔機能指導加算

- (●口腔管理体制強化加算)

|

- 小児口唇閉鎖力検査

- 舌圧検査

- 小児口腔機能管理料

- 歯科口腔リハピリテーション料3×2

- 歯科衛生実地指導料1+口腔機能指導加算

- (●口腔管理体制強化加算)

|

| 492点(542点) |

252点(302点) |

252点(302点) |

492点(542点) |

歯科衛生士実地指導料と併せて歯リハ3と重複しない口腔機能に係る指導を行った場合は、

口腔機能指導加算として12点加算されます。

※小児口腔機能管理料は歯科疾患管理料(もしくは歯科特定疾患療養管理料)を算定する場合に算定

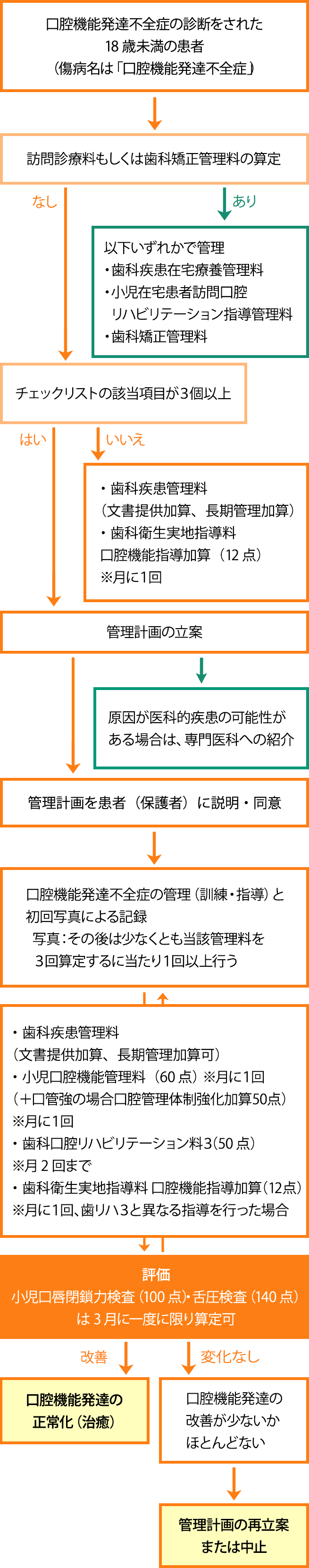

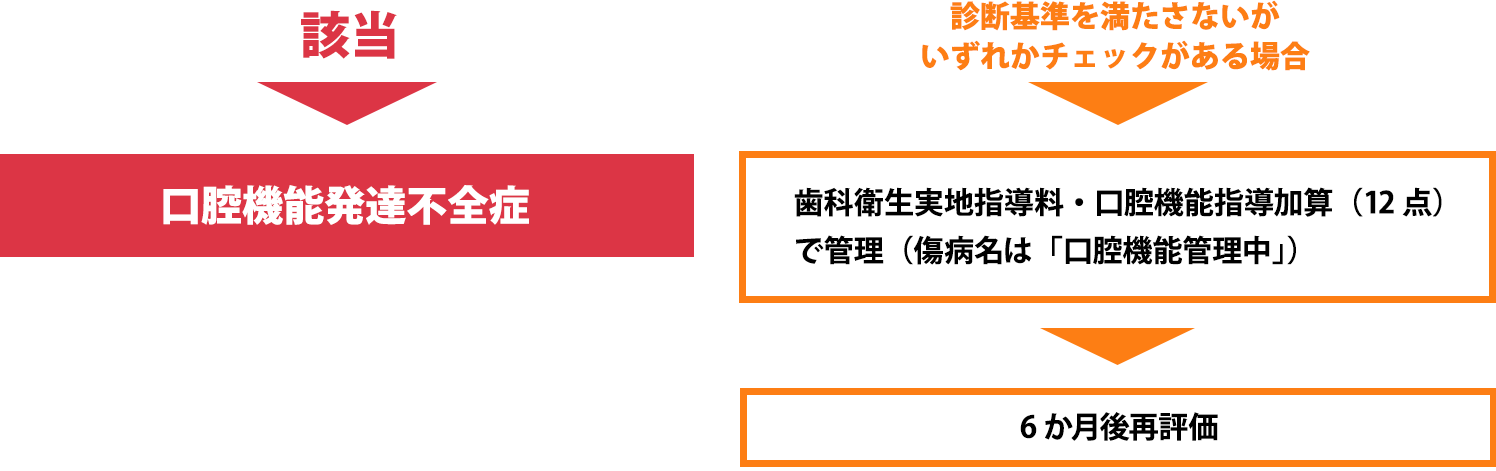

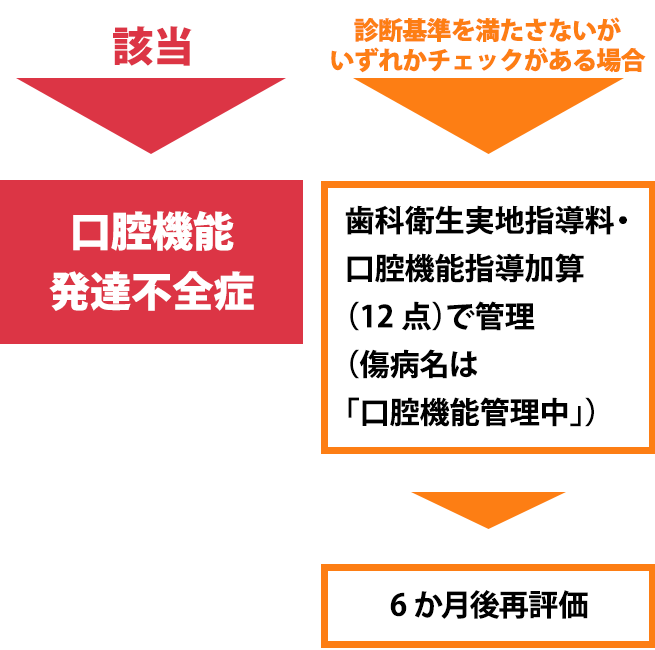

診断後の流れ

出典:日本歯科医学会

口腔機能発達不全症に関する

基本的な考え方

(令和6年3月)

このような患者さんはいませんか?

このような患者さんはいませんか?

や顎などの口の周辺、口の中に触れた途端に顔をそむける、全身に緊張がみられる場所があるかを確認

や顎などの口の周辺、口の中に触れた途端に顔をそむける、全身に緊張がみられる場所があるかを確認

リットレメーターMedical

リットレメーターMedical