(導入医院の事例紹介)

(導入医院の事例紹介)

口腔機能検査(舌圧や咀嚼能力)を導入している医院での活用事例を紹介します。

vol 21 坂井歯科医院 (愛知県名古屋市)

外来では口腔機能検査を実施し、該当する場合には「口腔機能管理料」により管理を行います。一方、訪問診療において口腔機能低下症と診断された場合には、摂食機能障害がなくても「在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(訪問口腔リハ)」による管理が可能です。

口腔機能を適切に維持し、バランスの取れた食事を摂れるよう支援することは、患者さんの全身管理につながる重要な取り組みです。訪問診療において、口腔機能検査が有用と考えられる患者さんの例を下表に示しますので、ぜひ参考にしていただき、訪問診療の場でも積極的に口腔機能の検査・管理を実施してください。

院長 坂井 謙介 先生

20年以上前、父の代に設定した当院の理念には「口腔機能を正しく維持し」という文言があります。「真の意味でゆりかごから墓場まで」全てのステージにおいて歯科医療を提供する現在の目標からも口腔機能を診ていくことは必然と言えるでしょう。私の専門分野である摂食嚥下障害、妹の林 志穂先生が専門とする小児のMFTを活かして、口腔機能発達不全症と口腔機能低下症への対応を、保険診療の範囲内でも専門性をもって行うことができると考え、取り組み始めました。特に訪問診療では感覚的な評価が多い中、客観的な検査数値を多職種で共有することで、リハビリをより効果的に行うことができます。

訪問における口腔機能検査・管理の流れ

対象患者:摂食機能障害または口腔機能低下症が認められる方(下記表に所見あり)

検査:嚥下障害のうち、重度(DSSが3以下)の患者さんには誤嚥のリスクがあるため、咀嚼検査は実施しない方が望ましい。認知機能が低下している方については、指示に従った動作が可能なレベルであり、日常生活自立度が概ねⅡ以上であれば検査は可能。それ以下の場合でも管理は可能だが、検査の実施が困難なケースが多い。

管理:舌圧検査は3か月に1回実施。疲れやすい傾向があるため、すべての検査を一度に行うのではなく、食事状況の確認と検査を別日に分けるなど、無理のない管理が求められる。

訪問診療において

訪問口腔リハにて管理する患者さんの所見

☑普段食べていた物が食べられなくなってきた方

☑発音の弱さがあり、会話が聞き取りにくくなってきた方

☑体重が低下してきた方

☑認知症以外でも認知機能などの高次脳機能障害を有している方

☑摂食嚥下障害のある方(経管栄養をしているなど)

☑機能低下が起こる可能性が高い基礎疾患がある方

Point! 訪問診療では摂食嚥下障害があり嚥下調整食を食べている方も多く、必然的に介入対象となる。

症例

患者 79歳 男性

既往歴 パーキンソン病(2018年診断Hoehn-Yahr重症度分類3度)N病院神経内科にてフォロー、腰椎圧迫骨折、慢性副鼻腔炎、糖尿病、慢性膵炎、慢性胃炎、全身的には訪問診療医にてフォロー

介護状況 要介護4、自立度B2、妻のサポートやショートステイ等の社会資源を利用しながら在宅療養中、車椅子にて移動、歩行困難

全身状態 身長145.2㎝、体重35.1㎏、BMI 16.7 痩せ

糖尿病 HbA1c6.1%、内服なし、コントロール良好

摂食嚥下機能 DDSグレード4、発声弱い、RSST2回、MWST3、咳反射なし、流涎あり

食事形態 軟菜食、全粥、水分のとろみなし

口腔内 8⏈7、7⏇8、軽度歯周病、口腔清掃良好

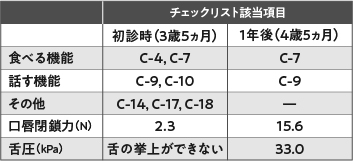

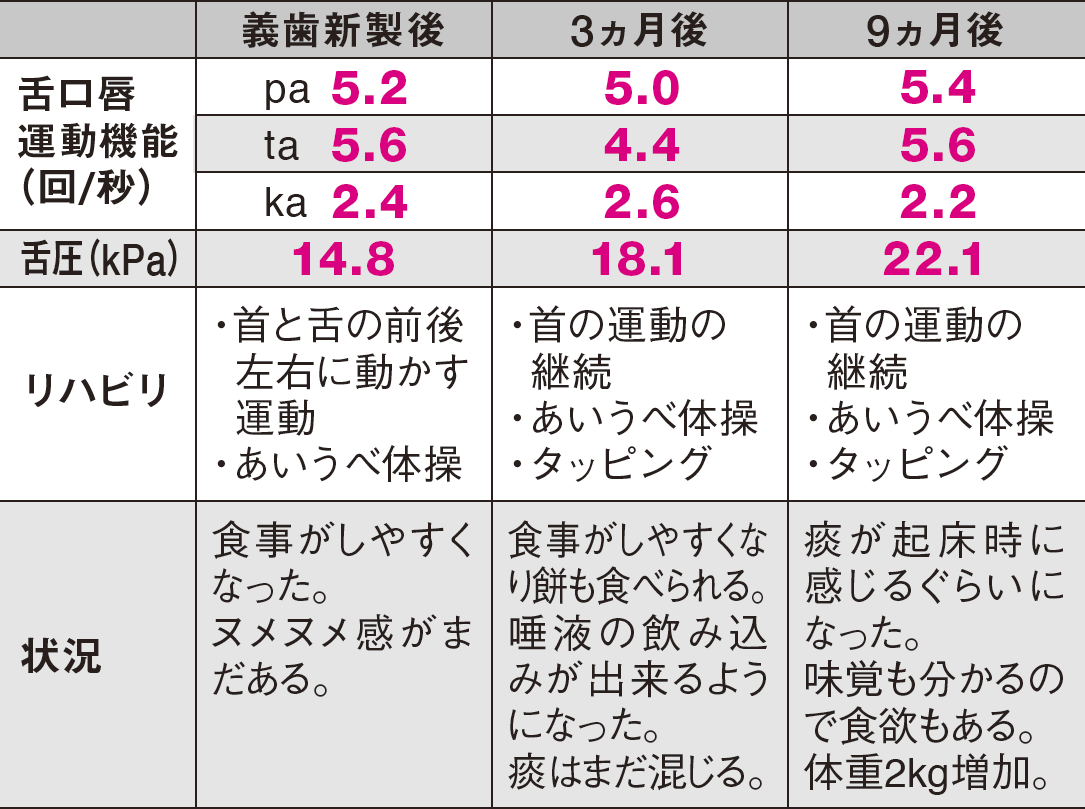

口腔機能評価の推移

vol 20 医療法人福和会 別府歯科医院 (福岡県福岡市)

SPTやP重防などの処置中の気づき(歯周病検査でミラーが口腔粘膜にくっつき、口腔乾燥が疑われる場面など)だけでなく、治療の合間の何気ない会話の中から、口腔機能の低下が疑われるケースもあります。例えば、「食欲の秋到来ですね!秋の味覚はなにかもう召し上がりました?」といったように、具体的に普段の食生活を伺うことで、患者さんの口腔機能に関する情報を得ることができます。このように、少し会話を工夫することで、口腔機能検査の提案につながるきっかけをつくることが可能です。ぜひ日々の診療の参考にしてみてください。

歯科衛生士 川西 真裕美 先生

歯科衛生士になって23年。歯周病やむし歯にならないように「予防が大事ですよ」と口腔衛生指導をしてきましたが、「歯はあるのに噛めない」「昔よりも噛みづらくなった」と高齢患者さんからの訴えがあり、『歯があるだけでは食べられない』という当たり前のことに気づかされました。今も試行錯誤の日々ですが、口腔機能も一緒に診ることで、患者さんの笑顔が増えたような気がします。

会話の中で要注意なポイント

①喋りにくい

②〇〇が食べられない

③お薬を一気に飲みこめなくなった

④以前よりむせるようになった

⑤口腔内写真撮影時などに舌が見えている!

対応する検査を提案する言葉

①お口が動かしにくくなっているのかも。

乾燥してませんか?水分量がわかる検査がありますよ!

②ほかにもありますか?かみ砕きにくいのかもしれませんね。

かみ砕きがどれだけできているか調べてみませんか?

③飲み込む力が弱くなってきているのかも。機能の検査をしてみませんか?

④いつからですか? 飲み込むのも力が要りますからね!

食べたり飲みこむのに必要な機能は知らず知らずに衰えていくのでよかったら調べてみませんか?

⑤〇〇さん、普段舌の位置ってどこにありますか?

Point! 「えー!舌の位置って初めて聞いたー!」と患者さん自身にも発見があることが機能検査時の声掛けで楽しい一コマかもしれません。

vol 19 清水歯科クリニック (東京都江戸川区)

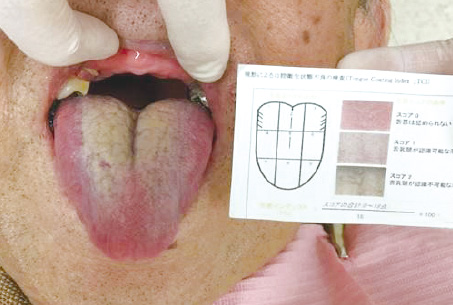

口腔機能(食べる機能)の発達には舌機能の発達が必要不可欠です。上手に食べることができない子どもたちは実際に舌の力が弱く、動きが悪いです。しかし、舌機能の評価は定性的評価が主たる手段です。評価にはある程度の経験を要し、それでも術者間でのばらつきは否めず、客観的に評価を共有することが難しいという欠点があります。舌圧の向上=全ての舌機能の向上というわけではありませんが、舌圧検査による定量的客観評価は一目でわかるので、患者さん、術者のモチベーションの維持、向上、さらには他職種との情報共有において非常に有益です。定性的評価と合わせて舌圧検査で評価することが臨床の質の向上に繋がることは間違いありません。

副院長 清水 清恵 先生

当院の患者様の年齢層は0歳から90歳代、診療内容も幅広いです。口腔機能の発達不全による「食ベる・話す・呼吸を助ける」機能の問題は生活の質を低下させると同時に、子どもの成長発育にも負の影響を与える可能性があります。一方、定期検診で長くお付き合いをしている患者さんが年齢を重ねるに従って、むせやすくなった、食べ物が飲み込みにくくなった、話を聞き返されることが多くなった、いびきがひどくなったなどと訴えるようになることも珍しくありません。加齢による口腔機能の低下は避けられません。しかし、このような状況を目の当たりにすると、一層、小児期からの口腔機能の底上げの必要性をリアルに感じます。口腔機能発達不全症を早期に発見し、適切な時期に適切な口腔機能の発達支援を行うことは、生涯を通じて「美味しく食べる・笑顔で会話を楽しむ・健やかに過ごす」ためには必要不可欠です。そして何よりも、口腔機能を高めることで、子どもたちが楽しく笑顔で歯科医院に来院し、日々の生活を楽しめるようになっていくのを嬉しく思いながら診療をしています。

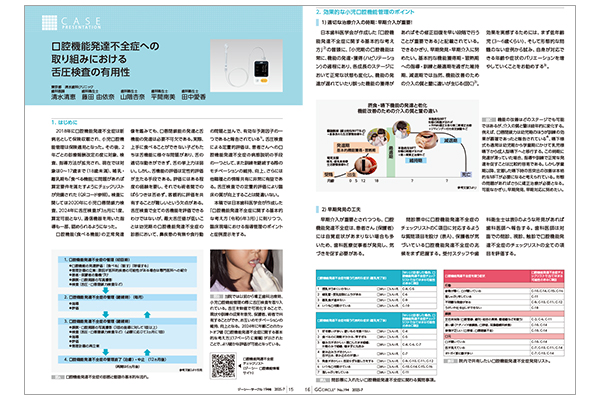

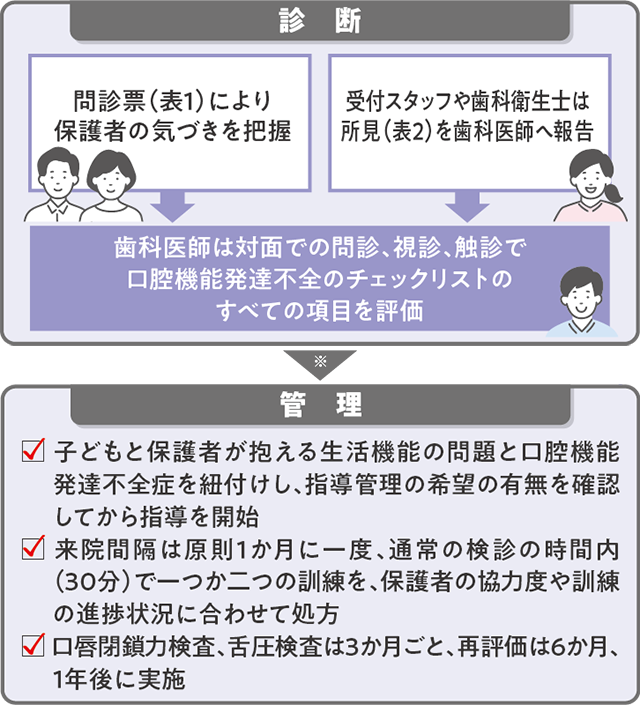

口腔機能発達不全症に対する取り組み

問診票から口腔機能発達不全症の発見に至った症例

患者 3歳5か月 女児

主訴 検診希望

症例の経過

初診時(3歳5か月)

上唇は上向に翻転、上下口唇は共に厚い。

1年後、再評価時(4歳5か月)

口角間が一直線になっている。

本症例のポイント 舌機能の向上とともに舌の可動域は増加、舌圧も増加し、食べる・飲む・唾液の処理が上手になりました。鼻閉により改善したはずの流涎の再発を認めた際、舌圧の低下はなかったことから、舌機能ではなく鼻呼吸障害に起因する開口が原因の可能性を指摘し、速やかに耳鼻科疾患の治療を促せました。舌機能に問題のない可能性を客観的に示すことは医療連携する上でもとても有益だと感じました。

vol 18 京都光華女子大学 短期大学部 歯科衛生学科 (京都府京都市)

歯科衛生士は、患者指導の際に「患者さんの行動変容をどう促すか」を考えて、頭を悩ませていると思います。行動変容は、日常の口腔衛生指導でも難しいですが、指導のテーマが口腔機能の場合は、歯科に導入されてから日も浅いため、なお一層患者指導のハードルを高く感じることでしょう。口腔機能の指導が難しいと感じる一因として、ついオーラルフレイルに関する理論的な説明から入っていませんか? 理論から先に入ると、口腔機能の重要性などが具体的に頭の中のイメージができず、患者さんもいったい何をすればよいか困惑します。そこで、口腔機能管理指導のブレイクスルーとして、「理論」の前に、見た目に分かりやすい「実践」から入る指導を提案します。

歯科衛生士 白水 雅子 先生

私が勤務する京都光華女子学園は、幼稚園から大学・大学院までを有する総合学園です。大学には看護、言語聴覚、作業療法、管理栄養など様々な学部があり、その中で現在は、言語聴覚士の先生方と協働して、主に小児の口腔機能の研究をおこなっています。その他、他大学と協力し、高齢者のコホート研究や咀嚼機能に関する研究に携わっています。

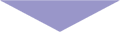

低舌圧に対する患者指導例

出典:1)Arakawa-Kaneko I, Watarai Y, Schimmel M, Abou-Ayash S. Relationship between tongue pressure and handgrip strength: A systematic review and meta-analysis. J Oral Rehabil. 2022 Nov;49(11):1087-1105.

Point! 握力と舌圧には正の相関が認められた。

握力が低下していると今までの歯ブラシが使いにくくなり、磨き残しが多くなることにつながります

口腔乾燥に対する患者指導例

“ポイントは患者さん自身がフレーバーを選ぶことです。ヒトは、自分に決定権があれば、自分で決める力を持ち、 自分で決めたことが良いと判断します。”

ジーシーからのオススメ

オーラルアクアジェル

フレーバー4種:

プレーン(無香料)、ミント、レモン、ラズベリー

vol 17 千葉歯科医院 (東京都大田区)

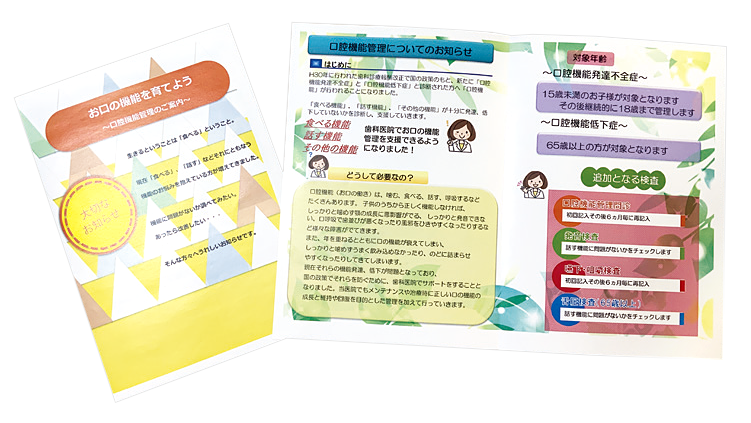

全ての口腔機能の発達に悪影響を及ぼす口唇閉鎖不全の小児の有病率は30.7%と報告されています。しかし、多くの保護者は自分の子どもが「お口ぽかん」であることに気づいていません。保護者には「お口ぽかん」を指摘するだけでなく、口呼吸はなぜ悪いのか、治療の必要性や内容についても具体的に説明し、保険で対応できることも伝えると良いでしょう。口腔機能は本来、生活や遊びの中で獲得・発達しますが、近年の軟食傾向や体を動かす遊びが減るなど、子どもを取り巻く生活環境の変化も口腔機能発達不全症の原因と考えられています。まずは子どもの姿勢や食生活、特に口周りをしっかり観察し、姿勢や食生活についてのアドバイスを行い、口腔周囲筋の筋力が不足している場合は口腔機能訓練を行います。正しい姿勢や食べ方、鼻呼吸は生涯の健康のためにも全ての子どもに伝えたいですね。

院長 浜野 美幸 先生

予防に力を入れて診療しています。大学院で小児の成長発育を研究していたこともあり、口腔の形態だけでなく、機能もみることを長年続けてきました。当院では、歯科医師、歯科衛生士、歯科助手がそれぞれの立場で、待合室にいるときから帰るときまで、健康を増進するため何をサポートできるかを考え、みんなで取り組んでいます。子どもたちにアプローチすると素敵なリアクションがあり、やりがいを感じています。ぜひ多くの方に取り組んでいただきたいです。

| 院内システム |

|---|

| 【対象患者】 |

|

全ての患児に以下の項目を実施 ●口腔機能問診票(図1-1)の活用 ●診察の中で口腔機能を積極的に診る ・行動観察(図1-2)、顔貌、口腔周囲の観察、口腔内の診察 ・医療面接 主訴に対する処置と並行して行う |

| 【口腔機能管理】 |

| 1か月に1~2回実施 ●「TSUMUGU(東京臨床出版株式会社)」を活用してトレーニング指導・管理(図2) ●口唇閉鎖不全の指導・トレーニング ●口腔機能検査(口唇閉鎖力・舌圧) |

図1 診療台以外での気づき

図1-1 口腔機能問診票

図1-1 口腔機能問診票ダウンロード

注:正しく表示するためAdobe Readerをご利用ください

図3 舌圧検査の様子

動画「患者さん向け使用方法」

動画を再生

動画を再生

「歯科衛生士が知っておきたい!子どもの口腔機能へのアプローチ」

会員専用ページへ移動

会員専用ページへ移動

vol 16 松島歯科医院 (東京都目黒区)

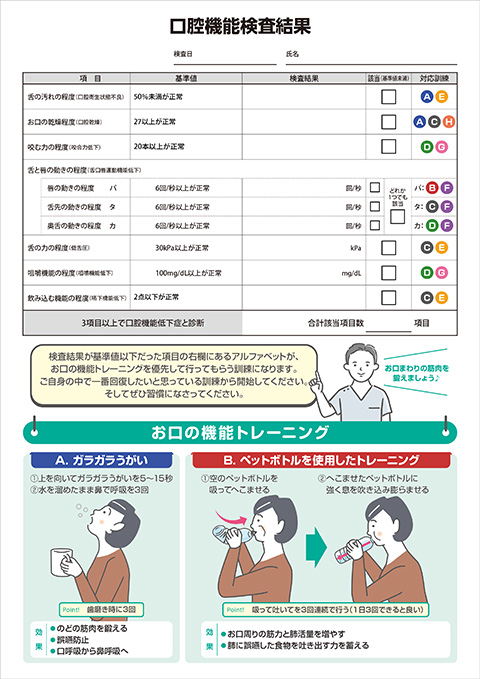

検査はトレーニングの効果を検証するために行われるものです。機能の低下が見られたら、何が原因で低下しているのかを理解し、その原因を取り除くために、一番効果的なトレーニングを行うことが重要です。検査の結果、低下している項目に対応したトレーニングを行うことで、機能の向上を図ることができます。低下している項目と裏面のトレーニング方法を照らし合わせて行ってみてください。

院長 松島 良次 先生

歯が20本以上あったメインテナンス患者さんで、噛むことはできても飲み込むことができず、胃ろう(胃内に直接栄養補給する)となってしまった方がいました。その前兆として、咳払いやムセる回数が多くなり、喉に食べ物が詰まって、何度も苦しい思いをされたそうです。タイトルにある「歯があっても食べられるとは限らない」という経験から、そうならないために、検査結果で低下している項目が見つかったら、訓練を開始してください。

ダウンロード

注:正しく表示するためAdobe Readerをご利用ください

Point! 舌ブラシでの清掃に合わせて、舌の筋力をつけてもらうトレーニングも一緒に指導

vol 15 坂井歯科医院 (愛知県名古屋市)

小児歯科診療の際に、舌の動きが鈍くポタンとして筋力のない患児が見られます。そのようなお子さんは、食べ物を口に入れたまま飲み込むのに時間がかかったり、口呼吸、いびき、発音不明瞭など、口腔機能に問題が生じることがあります。当院では口腔機能発達不全の診療に以前から舌圧検査を取り入れてきました。舌圧を数値で可視化することで、現状や訓練の成果を患児、保護者と共に確認することができ、モチベーションにもなります。令和6年の診療報酬改定で舌圧検査の小児への適応拡大があり、年齢ごとのカットオフ値が示されたことで、より細かな評価、指導、管理が可能となりました。

日本小児歯科学会専門医

副院長

林 志穂 先生

当院のコンセプトは、患者さんの人生に寄り添い、生涯を通して健康をサポートすることです。これまで小児矯正治療の患児にMFTを自費で行っていましたが、2018年に口腔機能発達不全症が保険導入されたことを受けて、より多くの患者さんを診るために、診療システムを構築してきました。歯並びに問題が現れていなくても、口腔機能に問題を抱えている子が多くいます。このような疾患に対応することは、子供達の健やかな成長において非常に有益です。う蝕処置・予防そして口腔機能を生涯を通して診ることが歯科医院の大きな役割になると考えています。

| 院内システム |

|---|

| 【対象患者】 |

| 口腔機能の問診票にチェックがあり、所見(下図)がある場合に検査を提案。 |

| 【検査・説明】 |

| 口腔機能発達不全症の検査を実施(30分の予約)。 |

| 【管理】 |

| 毎月実施(30分の予約)。 舌を動かすシンプルなトレーニングが基本。 ガムトレーニングなどを実施。 |

問診表の項目

- 食べるのが遅い、または早い

- 丸呑みしている

- くちゃくちゃ食べる

- 発音が不明瞭(5歳以降)

- 睡眠時のいびき

- 3歳以降も指吸いなどの口腔習癖が続いた

口腔機能発達不全を疑う所見

- 口唇閉鎖不全(お口ぽかん)

- 舌の動きが鈍い、筋力がなくポタンとしている

- 歯列不正

- 舌小帯の付着異常

- 舌突出

Point! 自覚症状はあまりないことが多いため問診にて問題を抽出

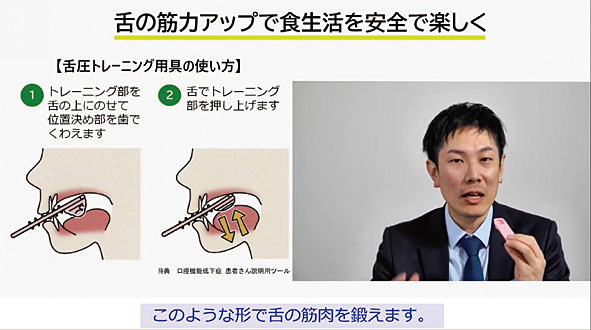

Point! 1セット5回を5セット。簡単にできるようになれば強度を1つ上げる

vol 14 吹上みなみ歯科医院 (愛知県名古屋市)

―口腔機能評価、欠損範囲の拡大への補綴的対応と舌のトレーニング―

高齢者の口腔リテラシー向上や「8020運動」の活動により、口腔の健康状態が改善し、歯列を残しながらの機能回復が増えています。口腔内の欠損形態が変化する中、咀嚼機能検査は重要な役割を果たしています。一般の歯科医院でも咀嚼機能検査による客観的な評価が有用であり、患者さんとご家族にもわかりやすく説明ができます。高齢者の口腔内治療では、口腔の問題を客観的に評価し、機能回復のために適切な義歯形態を選択する必要があります。

院長 相宮 秀俊 先生

当院のコンセプトは、患者さんの長期的な通院を通じて口腔の問題点を解決し、生活の質(QOL)を向上させることです。

口腔機能低下症の診療を導入したきっかけは、高齢者の口腔内の問題を可視化するためでした。口腔機能管理の意義は、口腔機能の低下が高齢者の生活に深刻な影響を与えるため、評価・治療を行い機能を維持または改善することです。

継続的な管理と予防を通じて、患者さんの快適な口腔機能を維持し、健康な生活を支えます。

| 院内システム |

|---|

| 【対象患者】 |

| 65歳以上の口腔機能低下症が疑われる患者さん |

| 【初回検査時】 |

| 問診表に低下症の内容・初診時検査項目に口腔機能検査を追加 |

| 【処置・機能訓練】 |

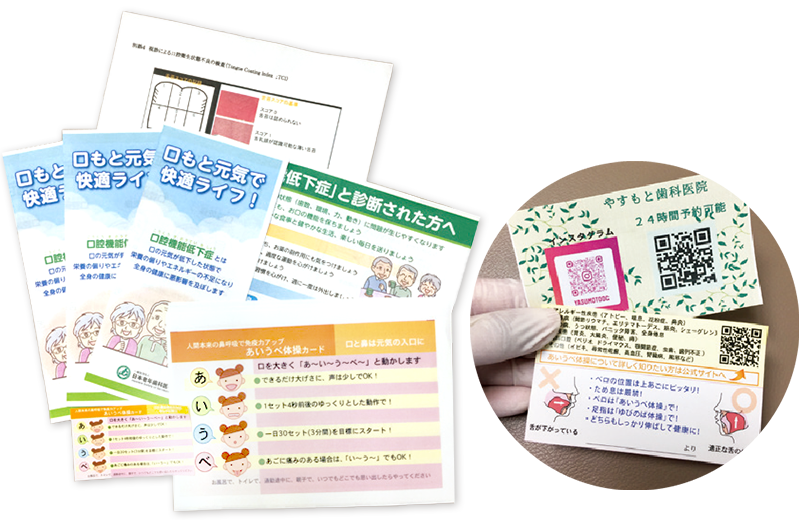

| 補綴治療、唾液腺マッサージ、あいうべ体操、ペコぱんだを用いた舌抵抗訓練、嚥下おでこ体操 |

| 【管理】 |

| メインテナンスに合わせ管理を実施 低下症該当者には半年に一度検査を実施 |

Point! メインテナンスの中で歯周治療+X線診査(パノラマ・デンタル)の日、歯周治療+低下症の検査の日など半年単位で計画的に実施。

X月Y日 口腔機能精密検査 ⇒該当・義歯新製の判断 (咀嚼能力検査の結果を 義歯装着前の結果とみなす) 口腔機能管理 X月Z日 義歯新製 有床義歯咀嚼機能検査1ロ(装着後) X+2月及びX+4月 口腔機能管理 義歯の調整 有床義歯咀嚼機能検査1ロ X+6月 口腔機能精密検査 ⇒非該当(低下症から回復)

Point! 義歯の新製をする場合は有床義歯咀嚼機能検査を実施。

【出典】名古屋市公式YouTubeチャンネル まるはっちゅ~ぶ(名古屋市) “見て学ぶ!なごやフレイル予防ムービー パート3「お口の健康」”

https://youtu.be/ws-TxseDV8s

Point! 機能訓練では動画を活用。

vol 13

医療法人 鶴翔会

内田歯科医院

(山口県山口市)

咬合力検査の代替検査である残存歯数の計測は簡便な方法ですが、歯が20本以上残存する場合でも「十分に咬めていないのでは?」という疑問から咬合力検査を導入しました。咬合力検査では咬合力に加えて左右の咬合圧のバランスも計測できます。咬合紙を用いた咬合の評価は、口腔リハで前回検査との比較が難しく、『咬める』という患者さんの直感的な感想でしかありませんでした。歯冠破折、歯根破折など力のコントロールで説明の難しかった『見えない力』を数値として説明できることは大きな利点となります。

院長 内田 昌德 先生

山口市でも田舎の田んぼの中の一軒家の診療所ですが、来院される患者さんの歯科医療に関する知識、治療に対する要求は、インターネットの普及と共に都市部の患者さんと同様に感じます。特に現在のデジタル社会を反映し、最新の機材による治療を受診をしたいというニーズに対してどのように対応するか、変化が求められる時代だと思います。

昭和はカリエス・歯周病の『治療』、平成は『予防』、令和は『口腔機能管理』が時代のニーズと感じています。口腔機能検査の中でも、『咬める』という咬合、咀嚼について、数値評価は難しいものでしたが、デンタルプレスケールⅡを使用することにより再現性の高い数値評価が可能となり、患者さんにも分かり易いとご評価を頂き再来院、ご紹介を頂くようになりました。

| 院内システム |

|---|

| 口腔機能低下症の検査の説明とリハビリについては必ず歯科医師が行い、歯科衛生士がリハビリの補完を行う。 |

| 【対象患者】 |

| 65歳以上のメインテナンス患者さん (基礎疾患、認知症の疑いのある方は50歳以上) 治療時の注水でむせる患者さん |

| 【検査のタイミング】 |

| 予約枠の中で最初に検査を実施 |

| 【機能訓練】 |

| ガムトレーニング、あいうべ体操、吹き戻し、舌抵抗訓練(ペコぱんだ) |

| 【管理】 |

| SPTの治療に合わせ管理を実施 正常値の場合は1年後、 低下症該当者は半年後に再検査 |

Point! 歯科医師が指示することでリピート率が高くなる。

Point! 初回で慣れるため、2回目以降は全ての項目を5分で検査可能。メインテナンスの予約時に次回口腔機能検査を行うことを説明しておくとスムーズ。

Point! 残存歯数が十分で、問診で『咬める』『食事・嚥下に問題はない』という方でも、意外に咬合力が低い場合があるので数値評価が有用。

vol 12 きらきら歯科医院 (長崎県長崎市)

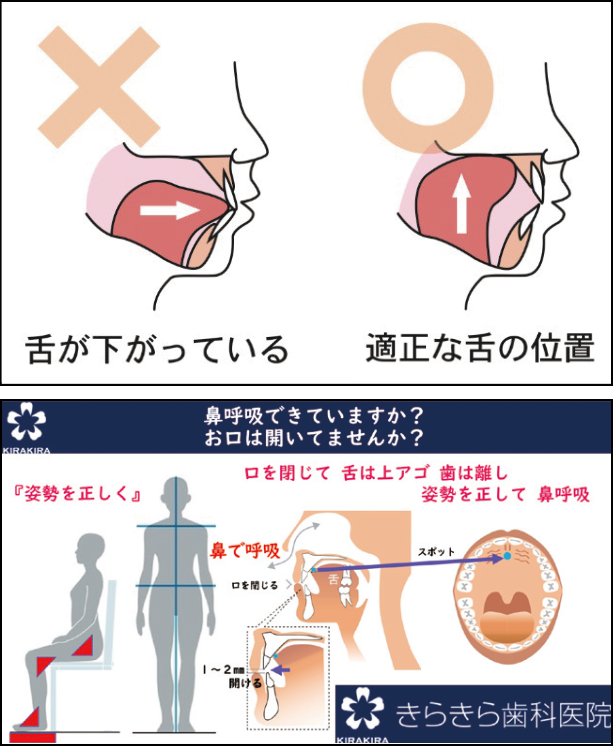

低位舌や口呼吸、姿勢の乱れが見られる患者さんに対して口腔機能検査を勧めております。

小児だけでなく、50代以上でも口呼吸の方がおられます。口呼吸は舌圧、舌口唇運動機能、口腔衛生状態、口腔乾燥に関連があると考えられることから、口腔機能低下症を疑い、検査を実施しています。

機能訓練の指導では口腔筋機能療法のトレーニングを活用し管理を行っています。

院長 山口 香奈美 先生

当院では口腔機能指導は主に、矯正治療のMFTとして行ってきました。

高齢者への機能指導のきっかけは、幼少期からお世話になった叔父の認知症と脳梗塞でした。胃ろうを強いられる様子を見て、歯科医師として何ができるかと考えさせられました。もともと叔父は睡眠時無呼吸症候群の兆候があり、高齢者だけでなく、その前から機能低下させない指導を行う必要性を感じました。

2018年の診療報酬改定で口腔機能低下症の管理が新設され、まずスタッフ全員にジーシーのセミナーを受けてもらいました。まだまだう蝕や歯周病ほど患者さんに理解してもらうことはできていませんが、終末まで自分のお口で食べることのできる生涯をこれからもサポートしていきたいと思います。

指導の様子】

口呼吸の習癖改善のため

正しい舌位・スポットを説明

Point! 正しい舌位について説明。

日常生活で意識をしてもらうよう指導。

Point! 自宅で継続できるよう資料をお渡し。

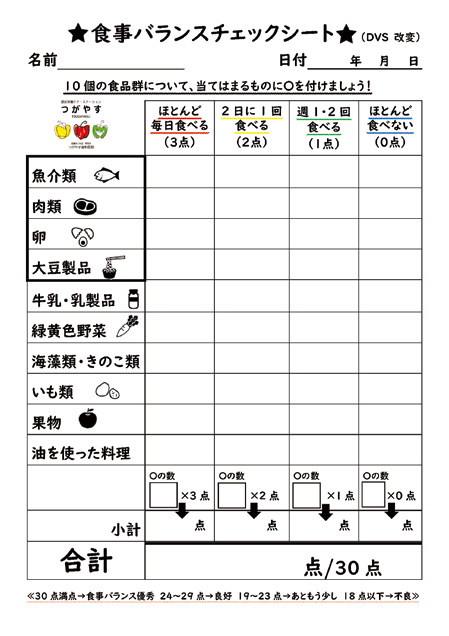

vol 11 つがやす歯科医院 (北海道帯広市)

当院では以前より歯科治療・摂食嚥下障害の診療を通じておいしく食べるための支援を行っており、口腔機能低下症が保険収載されたタイミングで診療を開始しました。

口腔機能低下症の検査に加えて、歩行速度・握力測定・体成分分析・骨密度の測定も行い、管理栄養士による栄養指導も実施しています。患者さんの全身の管理を通じて、フレイルやサルコペニアを予防し、健康寿命の延伸を目指しています。

院長 福井 秀則 先生

当院では「“いつまでも美味しく食べる”を生活支援する歯科医院を目指す」という医院理念を大切に、皆さまの健康の維持と向上を目指して、地域医療に取り組んでいます。

管理栄養士、歯科衛生士と協力し、今後さらに、中年期からの継続的な口腔機能の診断と口腔管理の指導に力を入れていきたいと考えています。

Point! 10食品群の摂取頻度を確認。

食習慣を参考に栄養指導を行う。

Point! 患者さんに合わせた助言を行うため、生活状況もヒアリング。

不足栄養素を補うために必要な食材・実践しやすい調理方法の助言を実施。

vol 10

医療法人 桜青会

かみきたデンタルクリニック

(青森県東北町)

当院では、50歳以上の患者さんには口腔機能検査を勧めています。導入当初は声掛けがスタッフ間で統一されていませんでしたが、院内マニュアルを作成し、声掛けのタイミングと内容を統一することで定着しました。

法律により定められた基本的な方針において「口腔機能の維持・向上が重要」と示されていることから、患者さんには、国の方針で口腔機能検査が推奨されていることをお伝えしています。「自覚症状がないかもしれませんが、気づかないうちに機能低下が起きていることがあります。保険でできますので検査をしてみましょう。」などと、問診時に検査を提案しています。

理事長 上松 丈裕 先生

当院は、「ゆりかごから老後まで」全ての年代の方に最高の医療を提供することをミッションとし、人生の最後の一口まで美味しく食事を摂れることを願って日々診療を行っています。

口腔機能の低下は気づきにくく、早期発見が難しい疾患ですが、メインテナンスのメニューに組み込むことによって、早期発見に努めると同時に低下防止も可能になります。患者さんの健康を守り育てるために、今後も積極的に検査を実施していきます。

Point! 国からの方針で検査が推奨されていることを説明。

現在では、メインテナンスの一部として対象患者の9割の方に口腔機能検査を定期的に実施しています。6か月ごとの検査では、SPTの1時間にプラス30分の枠を設けています。

Point! 口腔機能検査はメインテナンスの前後で30分の枠を確保し、コンサル室にて検査を実施。

口腔体操以外にも管理栄養士による食指導を行っています。

vol 09 またの歯科口腔外科クリニック (長崎県大村市)

当院では、定期的な管理を長年にわたって実施してこられた方に、「お口の機能を調べてみましょう」と説明することで、これまですべての方に検査を行うことが出来ています。

口腔機能検査はコミュニケーションツールとしても有効であり、口腔機能を数値化することで、今後は食事指導に関しても、他科と情報共有しやすくなると感じています。口腔機能訓練に関しては、生活を共にされているご家族、病院・施設のスタッフなどの協力があれば実施していただけますが、周囲のサポートがないと困難な場合が多いのが現状です。しかし、定期的にメインテナンスに通院されている方々の場合、元々健康志向が高く、各種の訓練メニューにも積極的に取り組み、効果が発揮されやすいので、積極的に声がけしていただければと思います。

俣野 正仁 先生

歯科臨床において、口腔機能の「数値化」や「見える化」がやっと本格的に行えるようになったと感じています。

当院では、臼歯部の咬合が得られないケースの補綴診療において、以前からグルコセンサーやモーションビジトレーナーなどの検査機器を用いていましたので、口腔機能の各種検査においてもスタッフの理解も得られやすく、比較的スムーズに導入することが出来ました。いつまでもしっかり口から食べるためにも、若い頃から口腔機能検査をすることは大切です。

Point! 患者さんの主観だけではなく、口腔機能を数値化し、比較的若い頃から定期的に検査することが重要

Point! 患者さんは自分の歯で食べ続け、健康のためにメインテナンスを継続しているので、「食べる力の検査」と表現すると伝わりやすい

vol 08 久保歯科医院 (東京都江東区)

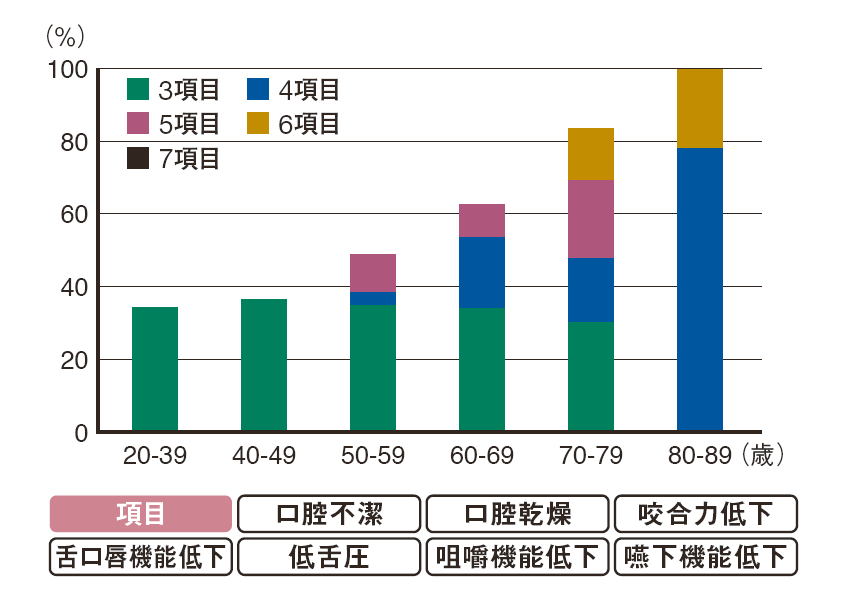

当院では、40代で約4割、50代で約5割の口腔機能低下症該当率との論文(図1)をもとに、検査機器導入当初より40歳以上の患者さんに対して検査を実施しています。ツール(図2)を用いて口腔機能の問診を行い、院内のシステムの一部として取り入れています。

咀嚼障害、摂食嚥下障害など口腔の機能障害になる前の早期の介入が重要と感じており、患者さんの将来の健康につながると考えています。

久保 慶太郎 先生

久保歯科医院では、予防治療を中心とした診療を行っています。その中で口腔機能管理を通じて、患者さんの健康寿命延伸を目指しています。

令和4年度歯科診療報酬改定に伴い、口腔機能管理加算の対象年齢が、50歳に引き下げられましたが、当院では以前より40歳以上の患者に対し積極的に口腔機能精密検査を行ってきました。検査の対象者は高齢者と思われがちですが、40~50歳の方でも約40%の方が口腔機能低下症に該当するという研究結果もあることから、今回の改定に伴い、検査の対象を増やして、より多くの方に口腔機能管理を行っていただきたいと思います。

Point! 40代で約4割、50代で約5割の割合。

Point! 問診にはツールを活用! 次回来院時に検査を実施。

検査説明ツールを活用し、検査の説明を実施。

vol 07

医療法人蒼天会

安元歯科医院

(福岡県筑紫野市)

検査導入初期の30症例を通じて、既存の資料での使いにくさや課題を抽出し、説明用の資料や記入する用紙を使いやすいよう医院独自にアレンジしています。管理では数値目標を設定し、「6か月後の再検査時に達成しましょう。」と伝えることで患者さんの訓練のモチベーション維持につなげています。訓練が継続できるよう、再検査では良くなった項目に注目し、さらに良くするよう指導しています。

院長 安元 和雄 先生

当院は、先代健吾が1916年8月より筑紫地区第1号開設者として地域医療に勤しんでおります。先代が義歯のエキスパートだったことから大学では補綴科に進み、縁あって保存、矯正、小児と経験し、予防の大切さを痛感しております。歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士、スタッフが一丸となり、シームレスに訪問診療も可能となりました。

老化は成長が終わると始まると言われます。乳幼児期から学校歯科を通じて生きる力を育み、「長寿と健康は一体」を見える化するためにも口腔機能検査は必須です。

なって悔やむよりならずに輝く人生!『歯合 わせづくり』のお手伝いのため日々精進しています。

| 院内システム |

|---|

| 【対象患者】 |

| ●50歳以上 |

| 【検査案内のタイミング】 |

| ●Drが複数の患者を同時に診療しているので、処置の待ち時間に検査の紹介・問診を実施 |

| 【訓練指導】 |

| ●初回の指導では1種類のみ指導 (主にあいうべ体操) |

| ●口腔機能管理だけの患者さんは検査の6か月後、他の治療のために来院があれば追加の訓練を指導 |

Point! 結果を数字で示し、6か月後の再検査での目標値を伝える。

Point! 使いやすいよう既存の資料をアレンジ。

舌圧検査の声掛け方法をスタッフ全員で統一。模型を使用し、プローブの位置、つぶし方を説明。

vol 06 加古歯科医院 (愛知県知多市)

当院では、予防歯科を通じて高齢者でも歯が残っている患者さんが多くなってきましたが、嚥下など口腔機能に問題のある患者さんが増えてきています。そのため食塊形成や嚥下を行うのに重要な器官である、舌機能の訓練に力を入れており、その結果「水が飲みやすくなった。」と口腔機能改善を実感されている患者さんもいます。

院長 加古 祐輔 先生

今からさかのぼること25年、当時う蝕が多発している時代に当院は予防歯科専門施設を設立し、多くの患者さんに愛され、月1500名ほどが予防歯科のみに来院していただける施設にまで成長しました。そして、今となってはう蝕歯数は大幅に減り、予防歯科への国民の認識も大きく変わりました。

近年う蝕、歯周病への予防治療は確立されてきましたが、団塊の世代が高齢者・後期高齢者となっていく中、オーラルフレイルに対しての治療は未だ不完全といえます。

今後オーラルフレイルへの対応は、予防歯科を推奨する医院の必須課題だと考えております。

ユニットの稼働率を維持するため、検査・訓練はコンサル室にて実施。

ペコぱんだ(JMS)

ペコぱんだ(JMS)

- ペコぱんだを用いた抵抗訓練

- 口を閉じた状態での舌回し

- 舌の突出

- 舌鳴らし

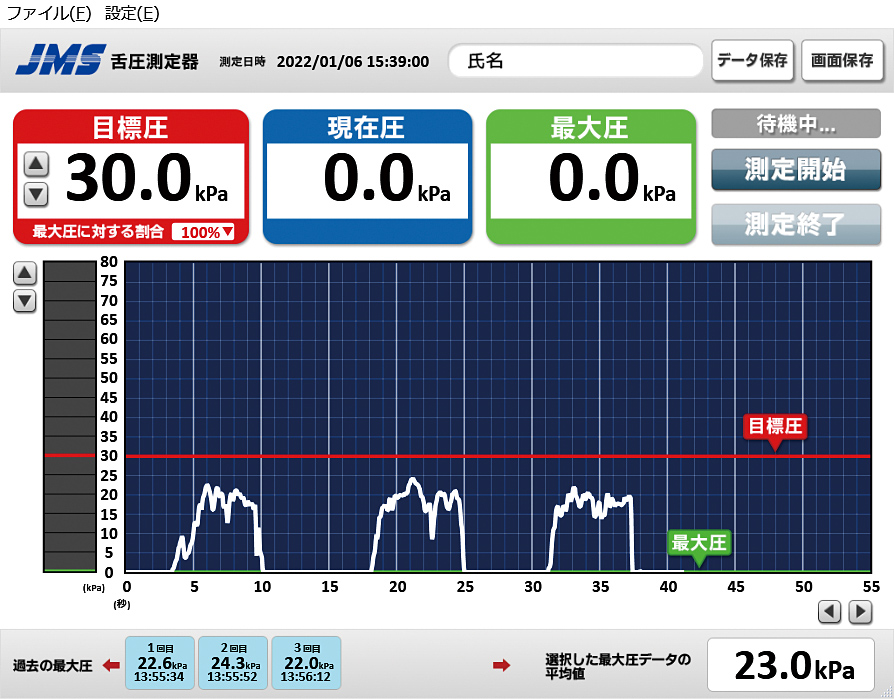

舌圧検査の結果。舌圧測定データ表示用ソフトウェアを活用し、グラフを用いて視覚的に説明。

vol 05 米山歯科クリニック (静岡県長泉町)

これから注目され、求められるクリニックは口腔機能の維持・向上に熱心なクリニックだと思います。

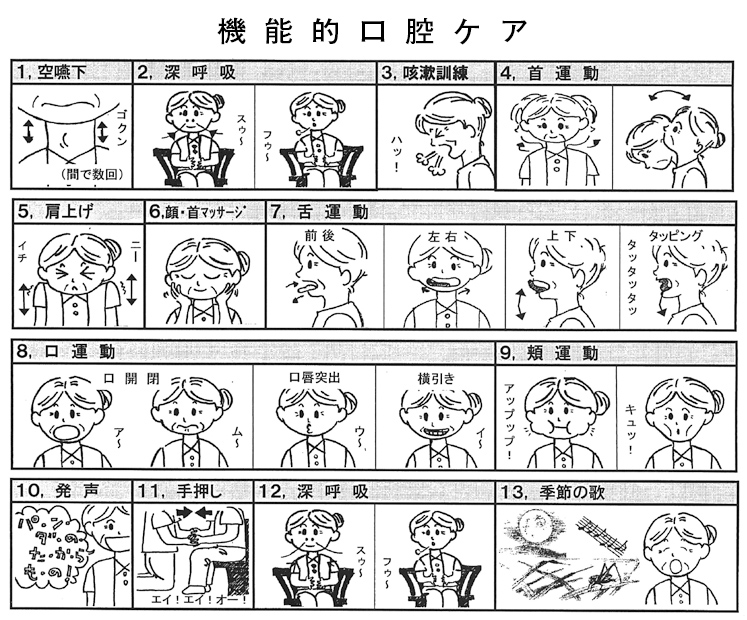

【当院で実施している訓練メニュー】

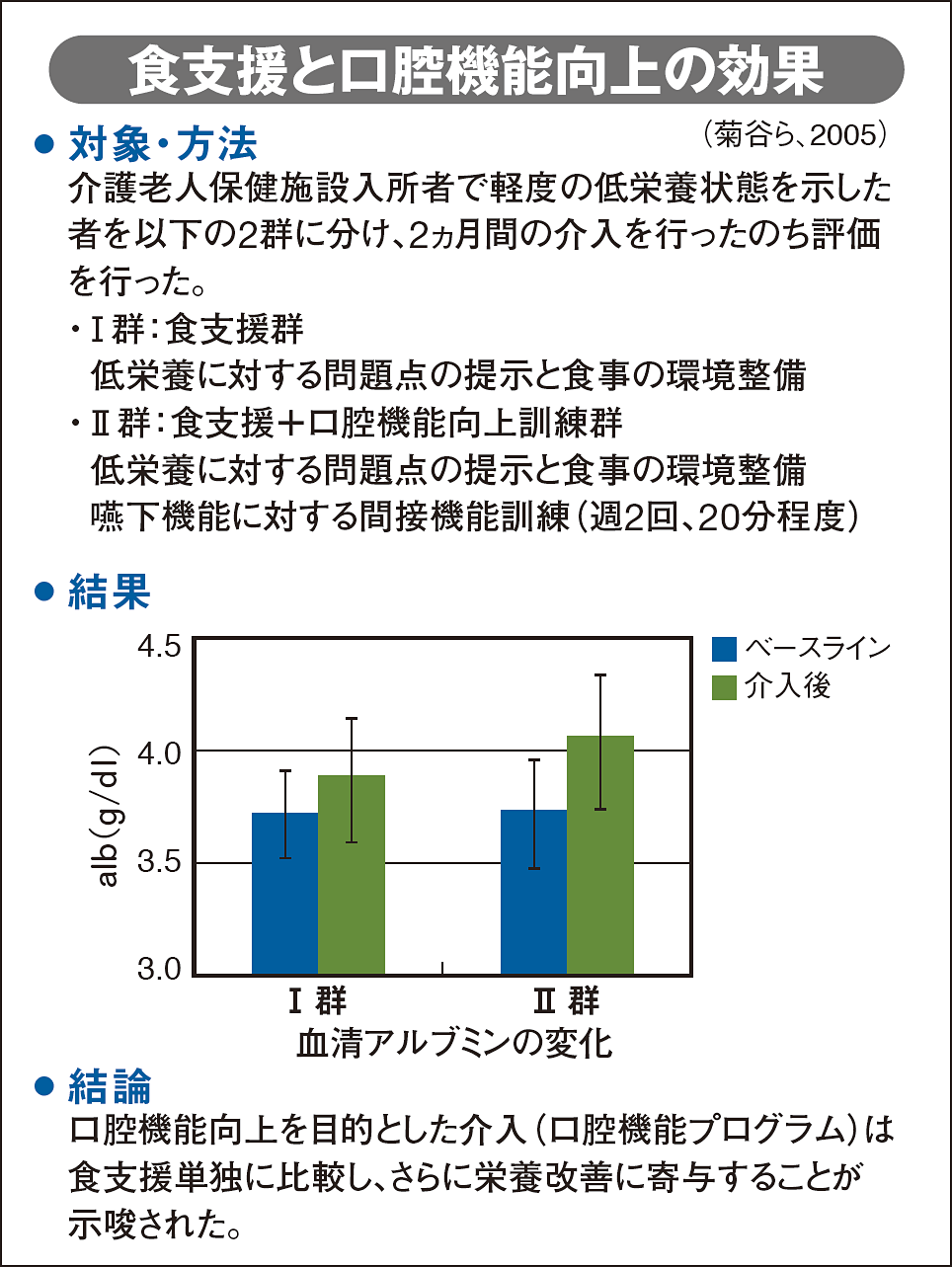

【出典】菊谷武,米山武義,手嶋登志子,堀内ふき,宮武光吉,足立三枝子,石田光広,西脇恵子,田中甲子:口腔機能訓練と食支援が高齢者の栄養改善に与える効果,老年歯学(20),208-213,2005

院長 米山 武義 先生

これまで我々は、口腔機能を改善するための補綴的診療に多くの時間を費やしてきました。一方で口腔機能の評価やその向上(低下予防)のための訓練や、リハビリテーションの実践はあまりしてきませんでした。

しかし我が国の高齢化は急峻であり、オーラルフレイルや口腔機能低下症の方々が急増しつつあります。口から安全に食べられないことがどんなに辛いか、これまで多くの要介護高齢者の方々を見てきて気づかされました。

近未来を見据えた歯科診療所の機能の一つに、予防を見据えた口腔機能の評価と実践を取り入れるべき時代が来たと思います。

患者: 93歳 男性

体調不良を主訴に内科を受診、内科医から歯科受診(本院)を勧められ受診。

- 主 訴:

- 唾液がたくさん出てくる。

痰が混じる。

1年前から味を感じなくて食欲が出ない。

口の中で苦みを感じる。 - 状 況:

- 流唾と唾液の貯留が認められ唾液の飲み込みが出来ていない様子。

3か月で7kgの体重減少(150cm 51kg BMI22.6)。

義歯が欠損部の一部にしかない。 - リハビリ:

- 欠損部位に義歯を作製後リハビリを開始。

- 管理指導:

- 首周囲のストレッチを提案。TVを見ながら舌を前後左右に動かす運動も提案。

- 〈1年3ヵ月後〉

- 舌口唇運動は現状維持、舌圧は改善し、本人の初診時の主訴は全て改善できた。

vol 04 みどりの森デンタルクリニック (神奈川県座間市)

当院では、セミナー受講時の資料などを基にスライドを作成し、定期健診の患者さんに口腔機能を維持することの重要性を説明し、早期介入を目指しています。

問診に家族構成や食事など生活環境に関する内容を加え、患者さんの状況に合わせて管理指導を実施しています。

院長 須藤 真行 先生

当院は、『最小限の治療と最大限の予防』という理念を掲げ2001年より診療しております。通院歴が10年以上という「メインテナンス患者さん」も多くいる中で、年を重ね、身体の健康度も徐々に衰えてくる方も見受けられるようなってきました。

プレフレイルの状態で早期に発見し、全身のフレイル予防を歯科医院から行うことで健康寿命の延伸につなげていこうと、機能検査を導入しました。検査を実施する患者さんも増えてきて、関心の高さが伺えます。我々歯科医療従事者から、フレイル予防を発信できるよう、スタッフとともに奮闘しております。

| 下位症状 | 機能訓練、指導内容 |

|---|---|

| 口腔衛生状態不良 | 舌磨き、歯磨き、定期的なクリーニング |

| 口腔乾燥 | 唾液腺マッサージ、水分補給 |

| 舌口唇運動機能低下 | あいうべ体操、早口言葉、無意味音音節連鎖 |

| 低舌圧 | ペコぱんだ、舌鳴らし、舌回し |

| 咬合力低下 咀嚼機能低下 |

歯科治療、義歯の調整 |

| 嚥下機能低下 | 舌鳴らし、長めのガラガラうがい、あいうべ体操 |

モニターでスライドを表示し定期健診患者さんへの説明の様子。機能訓練では「歯磨きのたびに10回」、「毎日の検温時に」など具体的な実施のタイミングを提案しています。

vol 03 東京都健康長寿医療センター研究所 自立促進と精神保健研究チーム

加齢に伴う口腔機能低下への対応については、重要だとはわかるが、今1つアプローチ方法がわかりにくいというのが実際だと思います。

口腔機能は食・栄養、人とのかかわりなどQOLに密接にかかわっています。

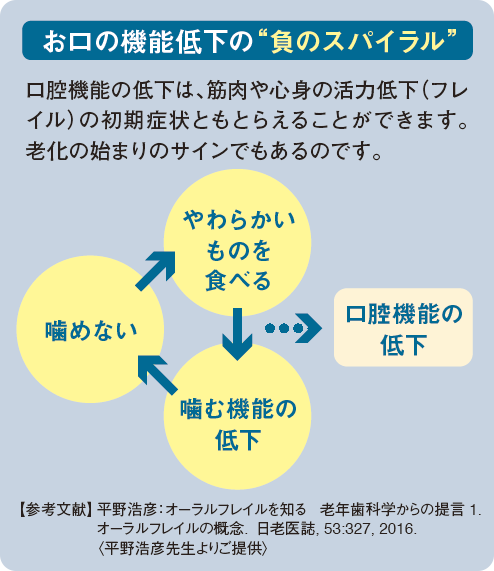

ですので負のスパイラル(右下図)に陥る前の段階で、口腔機能の低下のサインに患者さんと歯科スタッフが「気づき」、患者さん自身が自分の問題として取り組んでいけるようなサポートが求められています。

歯科衛生士 小原 由紀 さん

私が勤務する東京都健康長寿医療センターでは、口腔機能低下に関連する疫学研究や介入研究を実施しており、毎年1,000名以上の地域在住高齢者や要介護高齢者の方の口腔機能の評価を行っています。

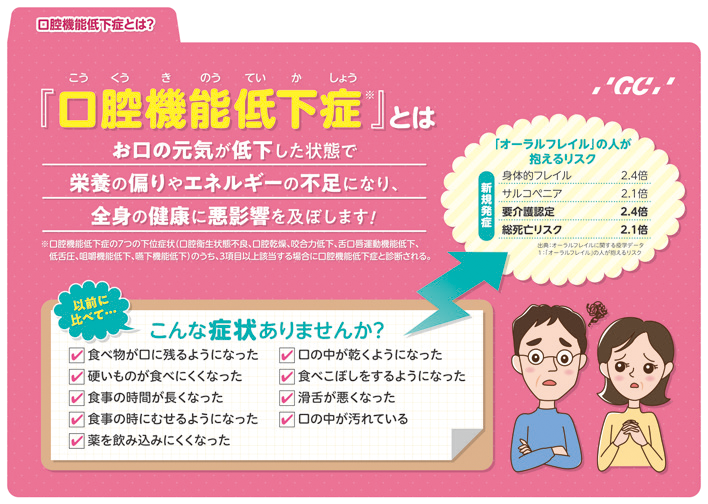

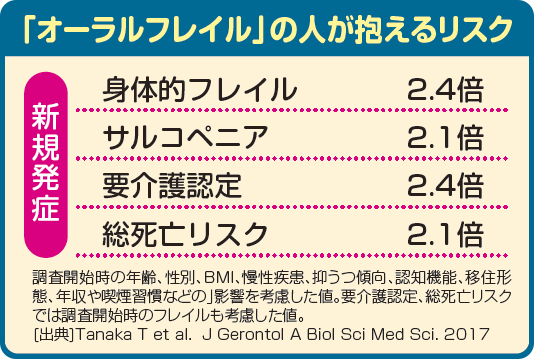

口腔機能のささいな低下の重複が、フレイル、要介護認定や総死亡リスクにつながることが研究でも明らかになっています。

口腔からはじまるフレイル予防・健康生活を目指して、患者さんの口腔機能に是非着目してみてください!

vol 02

医療法人ハッピースマイル

いいやま歯科医院

(埼玉県草加市)

当院は、1階を治療用フロア、2階をメンテナンスフロアにしており、2階の一角に口腔機能専用検査室を設置しました。ユニットでは治療やメンテナンスを従来どおり実施することができ、今までの診療スタイルをそのままに口腔機能検査を導入しています。

口腔機能検査を導入してからは、患者さんの口腔内だけではなく全身の様子を確認するようになりました。認知機能低下が疑われる方を地域包括支援センターへ連絡した事例もあり、患者さんの健康に貢献できたと感じることがあります。

院長 飯山 浩靖 Dr

いいやま歯科では、『For You』というコンセプトのもと日本一元気で明るい歯科医院をめざし、すべての人のための医療を提供しています。

認知症や要介護予防につながり「患者を助けた」を感じる可能性を期待し口腔機能検査を導入しました。

vol 01 秋山歯科クリニック (東京都葛飾区)

当院では、歯周組織検査と同様に必要な検査の1つとして口腔機能低下症検査を診療に取り入れています。初診時に口腔機能低下が疑われる方に対して、機能低下のリスクを説明し、同意を得たすべての患者さんに口腔機能低下症の検査を実施しています。

定期健診の患者さんに対しては、歯科衛生士の問診(声掛け)や、治療中の「気づき」がある方に積極的に検査の実施を行っています。

副院長 眞田 知基 Dr

秋山歯科では、地域のかかりつけ歯科医院として、歯周治療を中心に患者さんの健康維持に貢献していくことを目標として診療を行っています。口腔機能検査はお口の機能の健康維持に必要な検査として導入しました。

治療中や定期健診時に、むせや口腔乾燥が見られるなど機能低下が疑われる方や、栄養が落ちていそうな方など60歳以上の年齢を目安に口腔機能低下症の検査を案内しています。

(歯科衛生士 鈴木 彩さん)